成语中的"名":历史沉淀与智慧结晶

成语是汉语的精华,短短四字往往蕴含深刻哲理或历史典故,以"名"为核心的成语尤其丰富,既有对声誉的追求,也有对虚名的警惕,更有对名实关系的辩证思考,这些成语历经千年锤炼,至今仍在语言中焕发活力。

名望与声誉类成语

"名垂青史"出自《史记》,形容功绩载入史册,永世流传,与之相似的"流芳百世"强调美好名声穿越时空,而"名扬四海"则突出声誉传播之广,这类成语体现传统文化对不朽声名的重视,如诸葛亮"鞠躬尽瘁"的事迹真正做到了"名实相副"。

"赫赫有名"与"鼎鼎大名"常形容当代显赫人物,但需注意"盛名之下,其实难副"的警示,古代士人讲究"实至名归",认为名声应当与德行匹配,正如《论语》所言"君子疾没世而名不称焉",强调德业与名声的统一。

名实关系类成语

"名副其实"最早见于《韩非子》,指名称与实际完全相符,与之相对的"徒有虚名"则讽刺空有招牌而无实质,战国时期公孙龙提出"白马非马"的命题,引发对名实关系的深刻讨论,这种思辨在"循名责实"等成语中得到延续。

"名不副实"现象自古有之,《吕氏春秋》记载的"叶公好龙"便是典型,而"名过其实"往往导致"名高难副"的困境,明代李贽曾批判这种现象是"以名乱实",真正智慧在于做到"名实相符",如管仲改革虽遭非议,但最终"功成名遂"。

求名与避名类成语

儒家提倡"君子求诸己",但也不否认"名"的价值。"雁过留声,人过留名"反映普遍心理,而"争名夺利"则走向极端,庄子提出"至人无己,神人无功,圣人无名"的境界,衍生出"功成不居"的处世智慧。

"隐姓埋名"体现道家避世思想,如范蠡功成身退后"三徙成名",而"冒名顶替"自古为法律所禁,《唐律疏议》就有严惩冒名科举的条文。"欺世盗名"者终将"身败名裂",这是历史给我们的深刻教训。

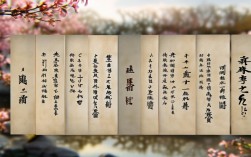

名分与名义类成语

"名正言顺"出自《论语》,强调名义正当的重要性,古代礼制讲究"名分",孔子主张"必也正名乎",认为"名不正则言不顺",这种思想在"师出有名"等成语中延续,如汉武帝讨伐匈奴前必先颁布《罪己诏》以正名分。

"顾名思义"要求通过名称理解实质,《颜氏家训》特别强调这种学习方法。"挂名"现象在《官场现形记》中被辛辣讽刺,而"有名无实"的机构在历代改革中常被裁撤,司马光在《资治通鉴》中多次强调"名器不可假人"的政治原则。

名利观类成语

"名利双收"看似圆满,但智者更懂"名缰利锁"的束缚,苏轼"人生如梦"的慨叹,与"浮名虚利"形成呼应。"求名求利"本为人之常情,但需警惕"利令智昏"。《菜根谭》提醒:"名利是缰锁,牵缠时逆则生憎,顺则生爱。"

"功名利禄"四字道尽世俗追求,而"淡泊明志"展现另一种境界,陶渊明"不为五斗米折腰"的故事,诠释了"名节"高于"名利"的价值选择,文天祥"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的诗句,将个人名节提升到民族气节的高度。

成语中的"名"折射出中国传统文化的价值取向,从"名落孙山"的失意到"金榜题名"的荣耀,从"沽名钓誉"的虚伪到"实至名归"的坦荡,这些成语不仅是语言符号,更是千百年来中国人对"名"的思考结晶,在当代社会,理解这些成语的深层含义,或许能帮助我们更清醒地看待个人声誉与社会评价。