魂四字成语的文化内涵与语言魅力

成语作为汉语的精华,承载着丰富的历史文化与哲学思想。"魂"字开头的四字成语虽数量不多,但每一个都蕴含着深刻的精神内涵与情感张力,这些成语或描绘人物品格,或刻画心理状态,或表达生命境界,成为汉语表达中极具感染力的一部分。

"魂"字成语的语义特征

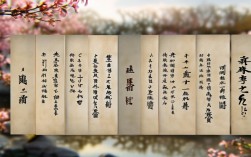

"魂"在传统文化中指人的精神本质,与"魄"共同构成生命的内在力量。《说文解字》释为"阳气也",代表灵动、超越物质层面的存在,以"魂"为核心的四字成语,往往围绕以下三个维度展开:

- 精神状态:如"魂飞魄散"形容极度惊恐,"魂牵梦萦"表现深刻思念

- 生命本质:如"魂归何处"探讨生死哲学,"魂兮归来"体现招魂文化

- 艺术境界:如"魂动神摇"描述艺术感染力,"摄魂夺魄"强调震撼效果

值得注意的是,这类成语中"魂"常与"魄"对举,形成阴阳相济的表达结构,折射出中国人对精神世界的二元认知。

典型成语解析

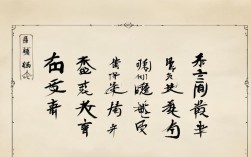

魂飞魄散

语出《左传·昭公二十五年》,原指魂魄离散,后演变为形容极度惊恐的状态,心理学研究发现,人类面临生死威胁时会产生"战斗或逃跑"反应,这个成语精准捕捉了这种生理与心理的双重失控,在文学作品中,常用于描写战场恐惧、突发灾难等场景,如《三国演义》描写长坂坡之战:"曹操大军至,百姓魂飞魄散。"

魂牵梦萦

源自宋代诗词,形容思念之深切以至昼夜不忘,神经科学研究显示,强烈情感记忆会激活大脑默认模式网络,这正是成语描述的"日思夜梦"的生理基础,现代用法已不限于对人思念,也可指对理想、故乡的眷恋,如:"敦煌壁画成为他魂牵梦萦的艺术圣地。"

惊魂未定

最早见于唐代笔记,刻画经历危险后持续的心理余震,创伤心理学所称的"急性应激反应"与此高度吻合,成语的特殊价值在于,它不仅描述状态,更暗示时间维度——从"惊"到"定"的过渡过程,如:"地震过去三日,灾民仍惊魂未定。"

摄魂夺魄

本为道家术语,后形容极具感染力的事物,现代脑科学发现,某些艺术刺激能引发大脑奖赏系统强烈激活,恰如成语所述,这一表达常见于艺术评论:"贝多芬第九交响曲有着摄魂夺魄的力量。"

文化心理透视

这些成语共同构成中国人精神表达的语码系统,反映三个文化特质:

- 身心一元观:将心理反应具象为魂魄运动,如"魂不附体"描述失神状态

- 生命敬畏:通过"招魂""归魂"等概念体现对生命的珍视

- 审美追求:用魂魄比喻艺术感染力,展现超越形式的审美理想

《黄帝内经》所言"血气者,人之神"的医学观念,与这些成语的生成逻辑一脉相承,在当代社会,虽然科学解释已取代魂魄学说,但这些成语仍活跃在语言中,成为连接古今的心理表达范式。

现代应用价值

在具体使用中,需注意三个层面:

- 情感强度:多数"魂"字成语属高程度表达,不宜用于日常琐事

- 语境适配:"魂飞魄散"多用于突发恐惧,"魂牵梦萦"侧重持续思念

- 创新空间:已有"魂系游戏""魂类电影"等跨领域引申用法

语言学家王力曾指出,成语是"文化的活化石",魂系列成语的特殊性在于,它们既保持着古老的思维模式,又能精准对应现代心理学现象,在描述汶川地震幸存者心理状态时,"惊魂未定"比"心有余悸"更具历史厚重感;在评价张艺谋电影色彩运用时,"摄魂夺魄"比"震撼人心"更富文化韵味。

从认知语言学角度看,这些成语构成了汉语特有的"精神隐喻系统",将抽象心理状态转化为可感知的魂魄运动,这种表达方式比西方心理学术语更富诗意,又比普通形容词更具分析性,当我们说"这场演出令人魂摇魄荡"时,实际完成了一次文化编码的审美传递。

在跨文化交流中,魂系列成语常成为翻译难点,英语将"魂飞魄散"译为"scared out of one's wits",虽传达基本语义,却丢失了阴阳魂魄的哲学维度,这也提醒我们,成语教学不应停留在字面解释,更需揭示其文化逻辑。

当代作家余华在《活着》中写道:"月光照在路上,像是撒满了盐。"这种让读者"魂悸魄动"的描写,正体现了成语所承载的审美传统在现代文学中的延续,当我们在键盘上敲下"魂牵梦萦"四个字时,激活的不只是词典释义,更是千百年来中国人理解精神世界的一种独特方式。