成语的“内”与“外”:解读中华语言文化的双重密码

成语作为汉语的精华,承载着数千年的文化积淀,每一个成语都像一枚精致的文化印章,既有表面可见的“外”在形式,又蕴含着深邃的“内”在智慧,理解成语的“内”与“外”,不仅能提升语言表达能力,更能触摸中华文明的脉搏。

成语的“外”:形式与结构的艺术

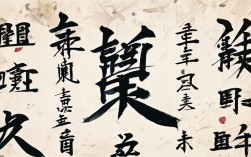

成语最直观的特点是其固定的四字结构,这种形式并非偶然,而是汉语韵律与美学的结晶,四字成语节奏鲜明,朗朗上口,如“水落石出”“风和日丽”,读起来如行云流水,这种形式上的稳定性,使得成语成为汉语中最易辨识的语言单位之一。

从语法结构看,成语内部关系丰富多样:

- 并列结构:“琴棋书画”“喜怒哀乐”

- 主谓结构:“叶公好龙”“愚公移山”

- 动宾结构:“刻舟求剑”“望梅止渴”

- 偏正结构:“世外桃源”“空中楼阁”

这些结构不仅体现汉语语法特点,更通过简练形式传递完整意象,杯弓蛇影”四个字就勾勒出疑神疑鬼的生动场景,这种高度浓缩正是成语外在形式的魅力所在。

成语的“内”:文化与哲理的沉淀

超越表面形式,每个成语都是文化基因的载体,许多成语源自历史典故,如“卧薪尝胆”出自勾践复国,“破釜沉舟”源于项羽决战,这些成语将历史事件凝结为精神符号。

更值得关注的是成语蕴含的思维方式:

- 辩证智慧:“塞翁失马”体现祸福相倚的哲学观

- 道德训诫:“饮水思源”传递感恩美德

- 处世之道:“韬光养晦”暗含进退智慧

这些内涵使成语成为传统文化的重要传播媒介,守株待兔”不仅批评侥幸心理,更反映了农耕文明对勤劳的崇尚。

内外交融:成语的现代生命力

在当代语境中,成语展现出惊人的适应能力,传统成语被赋予新解:“锦上添花”原指好上加好,现在也用于形容过度装饰;“画龙点睛”从艺术术语扩展为关键举措的代名词。

新兴成语不断涌现:

- 网络衍生成语:“喜大普奔”(喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告)

- 时代新造成语:“一带一路”“精准扶贫”

这种创新证明成语体系是开放而非封闭的,关键在于新成语能否像传统成语一样,同时具备精炼形式与深刻内涵。

掌握成语的双重密码

要真正领会成语精髓,需做到:

- 由表及里:不满足于字面意思,探究出处与演变

- 知古鉴今:理解原始含义,把握现代用法

- 活学活用:在适当语境准确使用,避免误用

常见的成语误用包括:

- 望文生义:“七月流火”误用于形容天气炎热(实际指天气转凉)

- 对象错位:“豆蔻年华”误用于男性(专指十三四岁少女)

- 感情色彩混淆:“趋之若鹜”误作褒义(实含贬义)

避免这些错误,需要同时关注成语的“内”“外”特征。

成语学习的现代价值

在全球化时代,成语学习具有特殊意义:

- 文化认同:成语是华人文化身份的重要标志

- 思维训练:成语培养隐喻思维和联想能力

- 交际效能:恰当使用成语可提升表达效果

尤其对于汉语学习者,掌握成语相当于获得打开中华文化宝库的钥匙,例如理解“和而不同”这个成语,就能领会中国传统的和谐观与包容精神。

成语如同文化化石,外层是坚硬的语言形式,内里包裹着鲜活的历史智慧,从“外”把握其结构规律,从“内”领悟其思想精髓,方能真正领略汉语的独特魅力,在快餐式阅读盛行的今天,静心品味一个成语的来龙去脉,不失为对抗文化浮躁的一剂良方。