千年文化中的轮转智慧

车轮滚滚,承载着中华文明的厚重历史,从古至今,“车”不仅是交通工具,更是文化符号,融入成语之中,传递着深刻的哲理与智慧,这些与“车”相关的成语,或描绘生活场景,或蕴含处世之道,成为语言宝库中的璀璨明珠。

车马喧嚣:成语中的交通意象

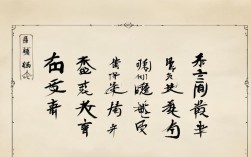

古代车马是地位与力量的象征,成语“车水马龙”便生动再现了繁华街景,东汉班固在《汉书》中记载:“车如流水,马如游龙”,形容洛阳城的热闹景象,这一成语至今仍被用来形容都市的繁忙与兴盛。

“轻车熟路”则体现了古人对出行效率的追求,驾着轻便的车子,行走熟悉的道路,比喻做事轻松熟练,宋代苏轼在《与米元章书》中写道:“轻车熟路,故不烦鞭策。”可见这一成语早已成为文人笔下的常用表达。

战车金戈:军事成语的铿锵之音

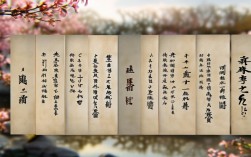

古代战争中,战车是重要装备。“兵车之会”出自《左传》,指诸侯间以武力相见的会盟,凸显了春秋时期的军事外交特点,而“丢卒保车”源自象棋术语,后被引申为舍弃次要保全主要,体现了战略智慧。

“辅车相依”则道出了唇齿相依的紧密关系。《左传·僖公五年》有云:“辅车相依,唇亡齿寒。”车与辅木相互依存,比喻两者关系密切,不可分离,这一成语至今仍是形容亲密关系的经典表达。

车载斗量:成语中的计量智慧

古人用车载、用斗量,创造了丰富的计量成语。“车载斗量”形容数量极多,《三国志·吴志》记载:“如臣之比,车载斗量,不可胜数。”这种形象化的表达,使抽象的数量概念变得生动可感。

“汗牛充栋”虽未直接出现“车”字,但“汗牛”指用牛运输书籍时累得出汗,与车的运输功能异曲同工,唐代柳宗元在《陆文通先生墓表》中就用此语形容藏书丰富,展现了古人对知识积累的重视。

安步当车:处世哲学的车轮印记

“安步当车”出自《战国策》,颜斶拒绝齐宣王时说:“晚食以当肉,安步以当车。”提倡朴素生活,体现了道家淡泊名利的思想,这一成语至今仍被用来倡导简约生活方式。

“前车之鉴”则凝聚着历史教训的智慧。《荀子·成相》说:“前车已覆,后未知更。”比喻前人失败的经验可作为后人的警戒,唐太宗李世民常以隋亡为鉴,正是这一成语的生动实践。

车尘马迹:成语中的社会百态

“闭门造车”原指按照统一规格制作车辆,后演变为贬义,比喻脱离实际。《景德传灯录》记载:“闭门造车,出门合辙。”这一成语的演变反映了人们对实践重要性的认识。

“螳臂当车”出自《庄子·人间世》,螳螂举起臂膀想要阻挡车轮,比喻不自量力,这一充满画面感的成语,以夸张手法警示人们要认清自身实力,成为教育子女的常用典故。

现代语境下车轮成语的新生

随着时代发展,车文化成语焕发新活力。“开倒车”原指车辆逆行,现多比喻倒退行为,鲁迅在《伪自由书》中批判保守势力:“要我们开倒车,回到从前去。”赋予了这一成语鲜明的时代色彩。

“顺风车”从字面意思发展为现代流行语,指借助便利条件达成目的,这种旧词新用的现象,展现了成语强大的生命力与适应性。

车轮转动五千年,成语中的车文化承载着先人智慧,从“驷马难追”的诚信,到“车在马前”的教育方法;从“舟车劳顿”的艰辛,到“下车伊始”的新开始,每个成语都是一扇窗口,让我们窥见中华文化的博大精深,读懂这些车轮上的成语,就如同握住了一把打开传统文化宝库的钥匙。