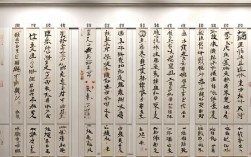

成语的奥秘与魅力

成语作为汉语的精华,承载着丰富的历史文化内涵,它们短小精悍,却蕴含深刻的哲理,是语言表达的点睛之笔,许多成语的来源和含义并不为人所熟知,甚至存在误解,本文将从成语的起源、演变、误用及学习方法等方面,带您探索成语的世界。

成语的起源与演变

成语大多源于古代典籍、历史故事或民间传说。“守株待兔”出自《韩非子》,讲述一个农夫因偶然捡到撞树而死的兔子,便放弃耕作,整日守在树下等待,最终一无所获,这个成语讽刺了不劳而获的侥幸心理。

有些成语则与历史事件相关,如“四面楚歌”源于楚汉相争时期,项羽被刘邦军队围困,夜间听到四面传来楚地民歌,误以为楚地已失,士气崩溃,这个成语后来形容陷入孤立无援的境地。

成语在流传过程中,含义可能发生变化。“空穴来风”原指有根据的传闻,出自宋玉《风赋》:“枳句来巢,空穴来风。”意为有洞才会进风,比喻传言并非无端,但现代人常误用它表示“毫无根据的谣言”,与原意相反。

容易被误解的成语

由于语言习惯的变化,许多成语被误用或曲解,以下是几个常见例子:

-

“七月流火”

许多人误以为形容天气炎热,实则出自《诗经·豳风》:“七月流火,九月授衣。”这里的“火”指天蝎座的“大火星”,夏末西沉,预示天气转凉。 -

“明日黄花”

常被误写为“昨日黄花”,实际出自苏轼《九日次韵王巩》:“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。”指重阳节后的菊花,比喻过时的事物。 -

“差强人意”

现代人常理解为“让人不满意”,但原意是“勉强使人满意”,出自《后汉书·吴汉传》:“吴公差强人意。”

这些例子提醒我们,使用成语时应先查证其本义,避免以讹传讹。

成语的现代应用

在当代社会,成语依然活跃于日常交流、文学创作甚至网络语言中,许多成语被赋予新的内涵,或通过谐音、改编形成流行语。

- “喜大普奔”:由“喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告”缩略而成,表达极度喜悦的心情。

- “细思极恐”:改编自“细思恐极”,形容仔细思考后感到恐惧,常用于悬疑或惊悚话题。

这种创新让成语更贴近现代生活,但也需注意规范使用,避免滥用导致语义混乱。

如何正确学习成语

掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能加深对传统文化的理解,以下是几种有效的学习方法:

-

结合典故

了解成语背后的故事,能帮助记忆并准确运用。“卧薪尝胆”讲的是越王勾践忍辱负重、立志复仇的故事,用来形容刻苦自励。 -

分类记忆

按主题或结构分类学习,如描写人物品质的“鞠躬尽瘁”“高风亮节”,或含动物名称的“狐假虎威”“鹤立鸡群”。 -

实践运用

在写作或口语中尝试使用成语,但需注意语境。“罄竹难书”形容罪行极多,不可用于中性或褒义场景。 -

工具辅助

利用成语词典或在线资源,如《汉语成语大词典》或国学网站,随时查询生僻成语的释义和出处。

成语的文化价值

成语不仅是语言工具,更是中华文化的缩影,它们反映了古人的智慧、道德观念和社会风貌。

- “饮水思源”体现感恩精神;

- “见贤思齐”倡导向优秀者学习;

- “和而不同”强调包容与和谐。

这些思想至今仍具指导意义,成语的传承也是对文化的守护。

在全球化时代,成语的独特魅力吸引了越来越多外国学习者,许多国际中文考试(如HSK)将成语作为重要考点,进一步推动了中华文化的传播。

个人观点

成语是汉语的瑰宝,它们凝练而深刻,既能精准表达复杂情感,又能传递千年智慧,正确使用成语,不仅能让语言更生动,也是对传统文化的尊重,希望每位读者都能在探索成语的过程中,感受到汉语的博大精深。