中华文化的语言瑰宝

成语是汉语中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,大多由四个字组成,也有三字或多字的,成语承载着丰富的历史文化内涵,是中华语言智慧的结晶,掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能深入了解中国传统文化。

成语的起源与发展

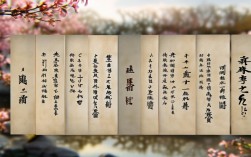

成语的起源可以追溯到先秦时期,许多成语出自古代典籍、历史故事或民间传说。“守株待兔”出自《韩非子》,讲述一个农夫因偶然捡到撞死在树桩上的兔子,便放弃耕作,守在树桩旁等待下一只兔子,结果荒废了田地,这个成语讽刺了不劳而获的侥幸心理。

随着历史发展,成语不断丰富,唐宋时期,诗词歌赋的兴盛为成语提供了新的来源,如“春风得意”出自孟郊《登科后》,“柳暗花明”出自陆游《游山西村》,明清小说则进一步扩充了成语库,如“掩耳盗铃”出自《吕氏春秋》,“画蛇添足”出自《战国策》。

成语的结构与分类

成语的结构严谨,通常由四个字组成,也有少量三字(如“莫须有”)或五字以上的(如“五十步笑百步”),从语法上看,成语可分为主谓结构(如“叶公好龙”)、动宾结构(如“望梅止渴”)、并列结构(如“风花雪月”)等。

按来源分类,成语主要有以下几种:

- 历史典故:如“卧薪尝胆”源于越王勾践的故事,形容刻苦自励。

- 神话传说:如“精卫填海”出自《山海经》,比喻意志坚定。

- 文学典籍:如“水落石出”出自欧阳修《醉翁亭记》,指真相大白。

- 民间俗语:如“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,强调集体智慧。

成语的运用技巧

正确使用成语能使语言更生动,但需注意以下几点:

- 理解本义:许多成语有特定含义,不可望文生义。“七月流火”原指天气转凉,而非炎热。

- 注意感情色彩:成语有褒贬之分,如“处心积虑”含贬义,“殚精竭虑”则是褒义。

- 避免滥用:过度堆砌成语会显得生硬,自然流畅的表达更重要。

成语的现代价值

在当代社会,成语依然具有重要价值:

- 教育意义:成语故事常被用于儿童启蒙,如“孔融让梨”教导谦让。

- 文化传承:成语是中华文化的活化石,学习成语有助于理解传统思想。

- 语言艺术:成语简洁凝练,在文学创作、演讲辩论中能增强感染力。

掌握成语,不仅能提升语言能力,更能感受中华文化的深厚底蕴,无论是写作还是日常交流,恰当运用成语都能让表达更精准、更富有韵味。