那些消失的语言化石

成语是汉语的精华,承载着千年文化的智慧结晶,然而在语言发展的长河中,不少成语如同生物界的物种一般逐渐走向消亡,这些"语言化石"记录着特定历史时期的社会风貌、思想观念,却在现代语境中悄然隐退,探究这些消失的成语,不仅是对语言演变的观察,更是打开历史记忆的一把钥匙。

被时代淘汰的成语类型

语言如同活水,不断流动更新,某些成语的消亡并非偶然,而是与社会变迁密切相关。

器物类成语的式微

"釜底游鱼"形容处境极其危险,源于古代炊具"釜"的使用,随着现代厨具普及,这类与古代生活器具相关的表达逐渐淡出日常,类似还有"甑尘釜鱼"形容家境贫寒,"瓦釜雷鸣"比喻平庸之辈占据高位,都与现代生活产生明显隔阂。

制度类成语的隐退

"下车泣罪"记载上古圣王禹见到罪犯而流泪的故事,反映早期德治理念;"蒲鞭示辱"描述汉代官员用蒲草做鞭子象征性惩罚,体现仁政思想,这些与古代政治制度紧密相连的成语,在法治社会语境中自然失去生命力。

观念类成语的消逝

"守株待兔"批评侥幸心理,但在效率至上的当代,这种农耕文明的思维方式已显得格格不入。"刻舟求剑"讽刺拘泥固执,其原始意象对习惯现代化交通工具的人群也渐失感染力。

成语消亡的深层机制

语言学家王力曾指出:"词汇死亡往往先于语法变化。"成语的消失遵循着特定的语言规律。

意象断层导致理解障碍

"扪虱而谈"描绘魏晋名士一边捉虱子一边清谈的放达形象,现代人难以想象这种生活场景;"管宁割席"讲述朋友绝交的故事,但"席"作为古代坐具的象征意义已经模糊,当成语中的核心意象与当代经验脱节,其使用频率必然下降。

价值观念变迁引发语义贬值

"女子无才便是德"反映封建社会的性别观念,自然被平等思潮淘汰;"饿死事小,失节事大"的理学教条,在现代伦理观照下显得荒谬,这类成语因承载过时的价值观而被主动摒弃。

语言经济性原则的筛选

"吴牛喘月"比喻因疑心而害怕,不如直接说"杯弓蛇影"简洁;"鲁鱼亥豕"描述文字传抄错误,现代更常用"错别字"表达,在交际效率驱动下,晦涩难懂的成语往往被更直白的表达取代。

正在消失的成语案例

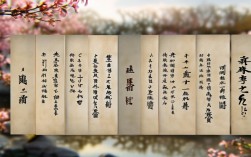

翻阅古籍,会发现许多曾经活跃的成语如今已鲜为人知:

- "董狐直笔":春秋时史官董狐不畏强权如实记录史事,现多改用"秉笔直书"

- "羊续悬鱼":东汉太守羊续将别人送的鱼挂在庭中示廉,这个反腐典故已被简化表达

- "曲突徙薪":比喻防患于未然,现代更多使用"未雨绸缪"

- "郢书燕说":形容误解原意,逐渐被"断章取义"替代

《汉语成语大词典》收录约两万条成语,但现代常用者不足五千,北京大学语料库显示,近三十年文学作品中使用频率下降超过50%的成语达八百余个。

消亡成语的文化价值

这些"语言化石"虽不再活跃于日常交流,却具有独特的文化意义。

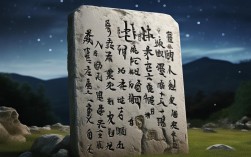

历史语境的活标本

"问鼎中原"记录楚庄王觊觎周室权力的典故;"握发吐哺"描绘周公勤政形象,这些成语凝固着特定历史瞬间,是研究古代政治文化的珍贵材料。

思想演变的刻度尺

"结草衔环"的报恩观念,"李代桃僵"的牺牲精神,反映传统伦理观的演变轨迹,通过对比古今成语,可以清晰看到中国人思维方式的转型。

文学创作的资源库

鲁迅在《故事新编》中巧妙化用"铸剑复仇"等冷僻典故;金庸小说活用"塞翁失马"等成语赋予新解,消亡成语为文艺创作提供丰富的再创造空间。

如何看待成语的消亡与新生

语言生态遵循着"物竞天择"的规律,某些成语的消失是文化新陈代谢的正常现象,不必过度伤感,值得注意的是,在传统成语消退的同时,新时代也在不断创造新成语:"弯道超车""云端计算"等反映当代生活的表达正在形成固定用法。

保护语言多样性需要理性态度,对于具有重要文化价值的濒危成语,可以通过典籍数字化、语文教育等途径进行保存;而对于那些确实脱离时代的表达,则不妨让其自然退出历史舞台,毕竟,语言的活力不在于固守所有旧有形式,而在于持续创造适应新语境的表现方式。

南京大学语言研究所近年建立"濒危成语数据库",收录三千余条使用频率低于0.01%的成语,这种学术性保存工作,既是对语言遗产的尊重,也为未来研究留存宝贵资料,当我们在古籍中邂逅这些消失的成语时,仿佛打开一扇时空之窗,得以窥见祖先的思维世界与生活图景——这正是语言最动人的魅力所在。