品味成语的韵味与智慧

成语是汉语中的瑰宝,凝结了古人的智慧与经验,短短几个字便能传达深刻的道理或生动的意象,许多成语与“味”相关,既有对食物滋味的描述,也有对人生百态的隐喻,从“津津有味”到“味同嚼蜡”,这些成语不仅丰富了语言表达,更蕴含着独特的文化内涵。

成语中的“味”从何而来

“味”最初指食物的滋味,如“酸甜苦辣咸”,后来引申为对事物的感受与体验,古人常以味觉比喻人生境遇或情感体验,成语中的“味”也因此承载了多重含义。

-

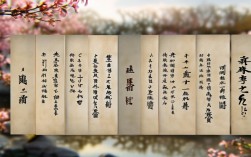

直接描述味觉的成语

- 津津有味:形容对某事兴趣浓厚,如同品尝美味一般享受。

- 食不甘味:因忧虑或心事重重而吃不出食物的味道,比喻心情不佳。

- 味同嚼蜡:形容食物无味或事情枯燥乏味,缺乏吸引力。

-

以味喻情的成语

- 酸甜苦辣:比喻人生经历的各种滋味,既有快乐,也有艰辛。

- 回味无穷:形容某事令人印象深刻,值得反复体会。

- 耐人寻味:指言语或事件意味深长,值得细细品味。

这些成语不仅用于描述味觉,更常用于表达情感、经历或思考,展现了汉语的丰富表现力。

成语中的“味”与人生哲理

许多含“味”的成语不仅仅是形容食物的味道,更蕴含着深刻的人生智慧。

“淡而无味”与简单生活

“淡而无味”本指食物缺乏味道,但也常被用来形容平淡无奇的生活,古人云“大味必淡”,真正的美味往往来自简单的食材,如同人生的真谛常藏于平凡之中,老子主张“淡泊明志”,庄子推崇“朴素而天下莫能与之争美”,都在提醒我们:真正的幸福未必来自轰轰烈烈,而可能源于平淡中的从容。

“苦尽甘来”与坚持的力量

“苦尽甘来”比喻经历艰辛后终得美好结果,这一成语源自对食物味道的观察——苦味之后常伴随回甘,如同人生困境之后的转机,古人以此鼓励人们在逆境中坚持,因为苦难往往是成功的铺垫。

“食髓知味”与欲望的警示

“食髓知味”原指尝到美味后难以忘怀,后多比喻因尝到甜头而贪得无厌,这一成语提醒人们:欲望一旦被激发,可能难以控制,需警惕贪婪带来的后果。

成语中的“味”与文化传承

成语不仅是语言工具,更是文化的载体,许多含“味”的成语与历史故事、文学典故相关,反映了古人的生活方式与价值观。

“脍炙人口”与经典流传

“脍炙人口”中的“脍”指细切的肉,“炙”是烤肉,两者都是古代美食,成语形容作品或事物广受喜爱,如同美味人人称赞,这一表达展现了古人对美食与文化的同等推崇。

“味如鸡肋”与抉择智慧

“味如鸡肋”出自《三国志》,比喻某事看似有价值实则无大用,如同鸡肋“食之无味,弃之可惜”,这一成语提醒人们在面对选择时需权衡利弊,避免因犹豫不决而陷入两难。

“珍馐美馔”与饮食文化

“珍馐美馔”形容珍贵美味的食物,反映了古代贵族对饮食的讲究,中国饮食文化博大精深,成语中的“味”也见证了古人对美食的追求与审美。

如何正确运用含“味”的成语

成语虽精练,但使用不当易闹笑话,以下几点需注意:

-

避免望文生义

- “味同嚼蜡”并非真的形容蜡的味道,而是强调无趣。

- “食古不化”指机械照搬古人经验,与“食”无关,不可混淆。

-

注意感情色彩

- “津津有味”是褒义,形容兴趣浓厚;

- “味如嚼蜡”是贬义,形容枯燥乏味。

-

结合语境灵活运用

成语的运用需符合上下文,- “这本书写得生动有趣,读起来津津有味。”

- “他的演讲缺乏新意,让人味同嚼蜡。”

成语学习的方法与乐趣

掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能加深对文化的理解,以下方法可供参考:

-

分类记忆

将含“味”的成语按主题归类,如“形容兴趣”“比喻人生”“描述食物”等,便于系统掌握。 -

结合故事理解

许多成语出自历史典故,了解背景故事能帮助记忆,味如鸡肋”与杨修的故事相关,知道来历后更容易运用。 -

多读多用

通过阅读经典文学作品,观察成语的实际运用,并在写作或口语中尝试使用,逐步熟练掌握。

成语是汉语的精华,含“味”的成语更是融合了感官体验与人生智慧,无论是“酸甜苦辣”的生活感悟,还是“耐人寻味”的深刻哲理,这些成语都在提醒我们:语言不仅是交流工具,更是文化的镜子,品味成语,便是品味千年文化的深厚底蕴。