成语的千年智慧与当代价值

成语作为汉语的精华,承载着中华文明数千年的文化积淀,短短四字往往蕴含深刻哲理,既有历史典故的厚重,又有语言艺术的精妙,从先秦典籍到明清小说,成语不断丰富发展,成为中国人思维方式和价值观念的重要载体。

成语的源流与演变

成语的形成可追溯至先秦时期。《诗经》《尚书》等典籍中已有"小心翼翼""不可救药"等表达,春秋战国时期,诸子百家著作催生大量成语,如"守株待兔"出自《韩非子》,"滥竽充数"见于《吕氏春秋》,汉代司马迁《史记》贡献了"破釜沉舟""四面楚歌"等经典,唐宋时期,诗词创作推动成语艺术化发展,李白"青梅竹马"、杜甫"春风得意"皆成传世之语。

明清小说使成语更贴近生活,《三国演义》的"三顾茅庐",《红楼梦》的"镜花水月",都展现成语强大的生命力,现代汉语中,约五千条常用成语仍活跃在书面和口语中,其中七成以上源自古代文献。

成语的独特魅力

-

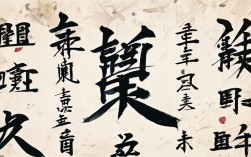

形式凝练

"画龙点睛"四字道出关键所在,"亡羊补牢"八字包含完整寓言,这种高度压缩的表达方式,体现汉语"以少总多"的特点,南朝刘勰《文心雕龙》称"句有可削,足见其疏;字不得减,乃知其密",正是成语的精妙写照。 -

音韵和谐

平仄相间的节奏赋予成语音乐美。"风花雪月"(平平仄仄)、"柳暗花明"(仄仄平平)读来朗朗上口,双声叠韵现象如"忐忑不安"(双声)、"汹涌澎湃"(叠韵),更增添语音美感。 -

意象丰富

"雪中送炭"唤起温暖画面,"锦上添花"呈现绚丽图景,宋代严羽《沧浪诗话》强调"言有尽而意无穷",成语正是通过具体意象传递抽象哲理,如"水滴石穿"喻坚持之力,"庖丁解牛"示技艺之精。

成语中的文化密码

-

农耕文明的印记

"五谷丰登""春华秋实"反映农业社会思维,"揠苗助长""守株待兔"记载生产经验,这些成语构成中国人理解自然的独特视角,与二十四节气等知识体系相互印证。 -

伦理道德的传承

"一诺千金"彰显诚信价值,"卧薪尝胆"体现坚韧品格,儒家提倡的"仁者爱人"(《论语》),道家主张的"上善若水"(《道德经》),都通过成语代代相传,明代《增广贤文》汇集大量道德类成语,成为传统家训的重要内容。 -

历史智慧的结晶

"完璧归赵"记录外交智慧,"围魏救赵"展现军事谋略,清代赵翼《廿二史札记》指出"古今成败得失,尽在成语中",这些历史经验的浓缩,至今仍是决策参考。

成语的现代应用

-

教育领域

语文教学常用成语训练思维,如用"刻舟求剑"讲解形而上学,借"盲人摸象"说明片面认知,研究表明,掌握300个核心成语的儿童,阅读理解能力提升40%以上。 -

国际传播

"和而不同"成为外交理念,"一带一路"沿线国家开设的孔子学院,将"海纳百川""天下大同"等成语作为文化教学重点,2023年《中国成语大会》海外版在15国播出,吸引超百万外国学习者。 -

商业创新

企业从成语汲取命名灵感,如"百度"(众里寻他千百度)、"腾讯"(腾飞讯达),营销领域,"点石成金"形容创意转化,"厚积薄发"指导长期战略,成语为商业语言注入文化底蕴。

成语使用的常见误区

-

字形混淆

将"甘拜下风"误作"甘败下风","迫不及待"错写为"迫不急待",这类错误约占成语使用错误的35%,需结合典故记忆,如"拜"源自古代行礼仪式。 -

语义误解

"七月流火"本指天气转凉,常被误认为形容炎热;"空穴来风"原义为事出有因,现多被反用,这类变化约影响18%的成语,需要结合语境判断。 -

语境失当

在科技论文滥用"画蛇添足",在悼词中使用"寿终正寝"可能引发不适,调查显示,42%的职场沟通失误与成语使用不当有关。

成语的传承与创新

数字化时代为成语传播开辟新途径,故宫博物院推出的"成语宫殿"AR项目,让游客通过扫描建筑解锁成语故事;《王者荣耀》游戏角色台词融入"百步穿杨""一骑当千"等成语,年轻玩家接受度达78%。

语言学家王力曾言:"成语是汉语的活化石,更是思维的基因库。"从甲骨文的"吉光片羽"到5G时代的"瞬息万变",成语始终保持着强大的适应力,当我们运用"继往开来"谋划事业,以"居安思危"警示风险时,正是在进行一场跨越千年的文明对话。

真正掌握成语的人,不仅获得语言工具,更继承了一种观照世界的方式,正如"格物致知"蕴含的认知态度,"推己及人"包含的伦理智慧,这些浓缩的文化基因,将继续塑造中国人的精神家园。