解读“什么什么生什么”结构

成语是汉语中的瑰宝,凝练了千百年的文化与智慧。“什么什么生什么”这类结构尤为独特,既体现了语言的艺术性,又蕴含深刻的哲理,这类成语通常以“A生B”的形式呈现,看似简单,却往往揭示自然规律、社会现象或人生道理。

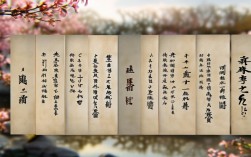

典型成语解析

熟能生巧

“熟能生巧”出自《欧阳修·归田录》,讲述卖油翁通过长期练习倒油,最终达到精准无误的境界,这个成语强调反复实践的重要性,说明任何技能经过持续磨炼都能达到精湛水平。

急中生智

“急中生智”指在紧急情况下突然想出解决办法,心理学研究表明,压力有时能激发潜能,但过度紧张反而会抑制思维,这一成语既肯定临场应变能力,也提醒人们平时需积累经验。

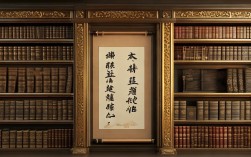

妙笔生花

源自唐代李白梦笔头生花的传说,形容文笔出众,创作生动,现代写作中,“妙笔生花”不仅是技巧的体现,更是想象力与情感的结合。

乐极生悲

《淮南子》记载这一观点,提醒人们快乐时需保持克制,从哲学角度看,事物发展到极端可能转向反面,这与道家“物极必反”思想一脉相承。

结构特点与语言魅力

“A生B”结构的成语具有以下特征:

- 因果关联:前因导致后果,如“熟”与“巧”、“急”与“智”;

- 动态过程:展现从一种状态到另一种状态的转变;

- 凝练表达:仅用四字即可传递完整逻辑链。

这类成语之所以流传千年,正因为它们用最简练的语言概括了复杂现象。“触景生情”四个字就能让人联想到特定环境引发的情感变化,比长篇描述更具感染力。

实际应用场景

教育领域

教师常用“勤能补拙”鼓励学生,而“教学相长”则体现师生共同进步的理念,这些成语比单纯说教更有说服力。

职场发展

“困则思变”适用于企业转型期,“适者生存”提醒职场人保持适应力,将这类成语融入管理培训,能增强团队凝聚力。

文学创作

作家善用“情景交融”手法,让“即景生情”成为打动读者的关键,掌握这类成语的运用技巧,可提升作品表现力。

文化内涵探究

“什么什么生什么”成语折射出中国传统思维模式:

- 重视实践:如“巧”生于“熟”,“智”源于“急”;

- 辩证思维:“乐”与“悲”的转化体现对立统一观;

- 自然联想:“景”与“情”、“笔”与“花”的关联反映天人合一理念。

这些成语不仅是语言工具,更是文化基因的载体,通过它们,现代人依然能与古人对话,理解先贤对世界的观察。

学习与运用建议

- 结合语境记忆:通过具体故事理解成语,比死记硬背更有效;

- 分类整理:按主题(如励志、警示、艺术)建立个人成语库;

- 谨慎使用:避免在正式场合误用,如“望文生义”常被错误理解为褒义。

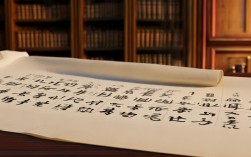

语言学家王力曾指出,成语是“缩写的哲学”,当我们说“熟能生巧”时,传递的不仅是四个字,更是对学习规律的深刻认知,在快节奏的今天,这些浓缩智慧的短句,依然值得细细品味。