成语中的"头"字探秘:从"头头是道"到"头破血流"

汉语成语博大精深,往往四字之间蕴含丰富内涵,以"头"字为核心的成语尤为特殊,既反映人体重要部位的地位,又延伸出领导、开端、顶端等多重意象,这些成语在日常交流中频繁出现,却少有人深究其源流与妙用。

象征智慧与能力的"头"字成语

"头头是道"堪称使用频率最高的"头"字成语之一,宋代《续传灯录》已有记载,形容说话做事条理分明,这个成语巧妙运用叠词,第一个"头"指每件事的开端,第二个"头"表示条理,两个"头"字叠加产生韵律美,禅宗典籍中,僧人用其形容对佛法的透彻理解,后演变为通用褒义词。

"崭露头角"出自韩愈《柳子厚墓志铭》,描写年轻人初显才能如同新芽破土,唐代科举制度下,士子们通过诗文展示才华,恰似角力场上显露的牛角,这个成语至今仍用于形容青年才俊,比单纯说"展示才能"更富画面感。

"出人头地"典出欧阳修赏识苏轼的故事,原指超出众人一个头的高度,宋代文人笔记记载,欧阳修读到苏轼文章时惊叹:"老夫当避路,放他出一头地。"这个成语将抽象的超越具象化为身高差异,体现汉语言的形象思维。

描写困境与挫折的"头"字成语

"焦头烂额"源自《汉书·霍光传》的曲突徙薪典故,客人建议主人改造烟囱避免火灾,主人不听劝告终致火灾,救火者烧得焦头烂额反而受赏,这个成语表面描写伤势,实则讽刺本末倒置的处事方式,比直说"狼狈不堪"更具警示意义。

"头破血流"最早见于唐代医书《外台秘要》,描述外伤症状,明清小说将其引申为激烈冲突的后果,《水浒传》中武松醉打蒋门神时就用此语,现代汉语里,既形容实际伤势,也比喻事业受挫,兼具写实与象征双重功能。

"茫无头绪"的"头"指蚕丝的开端,《韩非子》中已有"得其头绪"的说法,清代文人用"茫无头绪"形容文书繁杂难以整理,如面对乱丝找不到线头,这个成语精准捕捉了面对复杂问题时的心理状态,比简单说"混乱"更传神。

表示方位与次序的"头"字成语

"街头巷尾"出自宋代市井文学,描绘城市空间的毛细血管。《东京梦华录》记载汴京风貌时,常用这类成语记录普通百姓的生活场景,四个字就构成一幅市井风情画,比单说"大街小巷"更富韵律感。

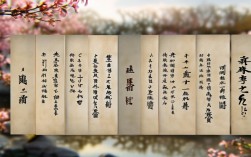

"从头至尾"最早见于汉代乐府诗,表示完整过程,古人书写竹简时,"头"指卷首,"尾"指卷末,这个成语保留了书籍装帧的古老记忆,现代汉语中既用于描述空间距离,也用于说明时间跨度,具有双重时空维度。

"彻头彻尾"由佛教用语演变而来,《景德传灯录》记载僧人追求彻底觉悟,宋代文人将其世俗化,王安石变法时反对派就用此语指责新政,这个成语通过重复强调绝对性,比单纯说"完全"更具批判力度。

特殊结构的"头"字成语现象

"三天两头"采用数字对举形式,源自元代口语,关汉卿杂剧中已有类似表达,通过时间频率的夸张表示经常性,这种数字搭配的成语在汉语中独具特色,如"七上八下""三心二意"等,体现中国人对数字的特殊敏感。

"虎头蛇尾"最早见于宋代画论,批评绘画首尾不协调,李渔在《闲情偶寄》中将其引申为做事不能善始善终,这个成语用动物身体部位作比,比直说"有始无终"更生动,且保留着美术批评的专业渊源。

"摇头摆尾"出自唐代驯兽表演记载,《朝野佥载》描述艺人训练动物的姿态,后用来形容人得意轻狂的样子,通过动物动作拟人化,比简单说"骄傲自满"更富戏剧性,这类通过肢体语言表达的成语,展现汉语的形象思维特征。

现代语境中的"头"字成语新用

偏爱改造传统成语,"头"字成语常被活用。"网红打卡地人头攒动"将"人头"从抽象数量词变为具体场景描写;"品牌在细分领域独占鳌头"让古代科举术语焕发新生;"创业者屡屡撞得头破血流"用身体创伤隐喻商业风险,这种创新使用既保留文化基因,又赋予时代气息。

网络语言中,"头秃"衍生出"令人头秃"的新表达,虽非标准成语,却继承了"焦头烂额"的造词逻辑,年轻人用"头脑风暴"替代传统成语"集思广益",显示外来语与成语的融合,这些变化证明"头"字构词依然具有强大生命力。

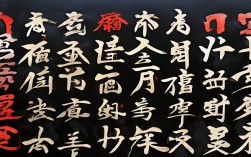

考察这些成语的流变,可见汉民族思维中"头"不仅是身体器官,更是权力、智慧、方向的象征,从甲骨文的头颅祭祀,到现代汉语的头脑风暴,"头"始终承载着重要文化密码,理解这些成语,既是学习语言,也是解读中国人认知世界的方式。

真正精妙的语言运用,应当如"头头是道"般条理清晰,似"崭露头角"般生机勃勃,避免"虎头蛇尾"的草率收场,在快餐文化盛行的今天,这些历经千年淬炼的成语,恰似文化基因库里的珍宝,值得细细品味与传承。