成语过

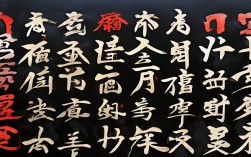

成语是汉语中的瑰宝,承载着几千年的文化积淀,它们短小精悍,却蕴含深刻的哲理,既能提升语言表达的精准度,又能展现文化底蕴,成语的使用并非越多越好,关键在于恰当、自然,我们就来探讨如何正确运用成语,避免“成语过”的现象。

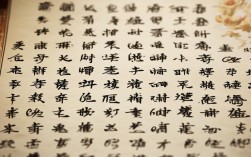

成语的作用与价值

成语通常由四个字组成,结构固定,意义凝练,它们大多来源于历史典故、寓言故事或经典著作,如“守株待兔”出自《韩非子》,“画蛇添足”源于《战国策》,这些成语历经千年传承,依然活跃在现代汉语中,足以证明其生命力。

成语的价值主要体现在三个方面:

-

增强表达效果

成语能够用极少的字表达丰富的含义。“事半功倍”四个字就能概括“用较少努力获得较大成效”的意思,比直白的描述更加精炼有力。 -

提升语言美感

成语往往具有韵律感和节奏感,如“风和日丽”“水落石出”,读起来朗朗上口,使语言更具美感。 -

传承文化智慧

成语是中华文化的缩影,学习成语不仅能提高语言能力,还能了解历史典故、哲学思想,如“卧薪尝胆”体现坚韧不拔的精神,“杯弓蛇影”警示人们不要疑神疑鬼。

成语使用中的常见误区

尽管成语有诸多优点,但滥用或误用反而会影响表达效果,以下是几种常见的“成语过”现象:

堆砌成语,华而不实

有些人在写作或演讲时,喜欢大量使用成语,以为这样能显得文采斐然,过度堆砌会让语言显得生硬、不自然,甚至影响理解。

“他今日意气风发,踌躇满志,壮志凌云,势如破竹,一鼓作气完成了任务。”

短短一句话用了五个成语,看似华丽,实则冗余,反而削弱了表达效果。

望文生义,误用成语

成语的意义往往不能单从字面理解,如果望文生义,很容易用错。

- “万人空巷”:很多人误以为是街上没人,实际意思是“人们都聚集到某处,导致街巷空无一人”,形容场面盛大。

- “首当其冲”:并非“第一个冲锋”,而是“最先受到攻击或遭遇困难”。

类似的误用会让读者或听众产生误解,甚至闹笑话。

生搬硬套,不合语境

成语的使用必须符合语境,否则会显得突兀。

“他考试不及格,真是‘喜出望外’。”

“喜出望外”形容意外的高兴,用在这里显然不合适,正确的表达应该是“大失所望”。

如何避免“成语过”

要让成语发挥最佳效果,关键在于“恰当”二字,以下是几个实用建议:

理解成语的准确含义

使用成语前,务必查证其本义和用法,避免望文生义,推荐查阅《现代汉语词典》或权威成语词典,确保理解无误。

控制使用频率

成语虽好,但不宜过多,一篇文章或一段话中,适当点缀几个成语即可,避免堆砌。

“他面对困难毫不退缩,迎难而上,最终取得了成功。”

这句话只用了一个成语,但表达清晰有力。

结合现代语言风格

现代汉语讲究自然流畅,成语的使用也应符合这一趋势,避免过于古板的表达,让成语融入现代语境。

“这个方案虽然看起来不错,但实际执行起来可能会‘画蛇添足’。”

这样的表达既保留了成语的精髓,又符合现代语言习惯。

注意受众接受度

如果面向普通读者或年轻群体,应选择常见易懂的成语,避免生僻冷门的表达。“滥竽充数”比“鱼目混珠”更易理解。

成语学习的正确方法

要真正掌握成语,死记硬背并非良策,以下几种方法可以帮助高效学习:

-

结合故事记忆

许多成语都有典故,了解其来源能加深印象。“负荆请罪”出自廉颇和蔺相如的故事,记住情节后,成语的含义自然清晰。 -

分类整理

将成语按主题分类,如励志类(锲而不舍、百折不挠)、警示类(亡羊补牢、覆水难收),便于系统掌握。 -

实际运用

在写作或口语中尝试使用成语,初期可以模仿优秀范文,逐步培养语感。 -

多读经典作品

古典文学和现代优秀散文中常有成语的典范用法,阅读这些作品能潜移默化地提高成语运用能力。

个人观点

成语是汉语的精华,但使用时要讲究“度”,恰到好处的成语能让语言熠熠生辉,过度堆砌则适得其反,与其追求数量,不如注重质量,确保每一个成语都用得精准、自然,真正的高手,往往能用最朴实的语言表达最深刻的思想,而成语只是锦上添花的点缀,而非华而不实的装饰。