中华语言智慧的璀璨结晶

成语作为汉语的精华,承载着千年文化的积淀与智慧,短短四字,往往蕴含深刻哲理、历史典故或人生经验,成为日常交流与书面表达的瑰宝,卷益成语,即通过积累与运用成语提升语言能力与文化修养,不仅是学习汉语的捷径,更是理解中华文明的一把钥匙。

成语的起源与演变

成语的形成可追溯至先秦时期,历经数千年演变,来源多元:

-

历史典故

“卧薪尝胆”出自《史记·越王勾践世家》,讲述越王勾践忍辱负重、终雪国耻的故事;“破釜沉舟”源于项羽与秦军决战时的决绝之举,体现背水一战的勇气。 -

经典著作

儒家典籍贡献了大量成语,如“温故知新”来自《论语》,“揠苗助长”出自《孟子》,道家思想则孕育了“顺其自然”“大器晚成”等哲理性表达。 -

民间俗语

“水到渠成”“瓜熟蒂落”等成语脱胎于劳动人民的生活智慧,语言质朴却意味深长。

值得注意的是,成语在流传中常有变体,每况愈下”原为“每下愈况”,出自《庄子》,后因语言习惯调整词序,意义未变。

成语的语法结构与修辞特色

从语言学角度看,成语具有固定结构,多为四字格式,但也不乏三字(如“莫须有”)或更长形式(如“醉翁之意不在酒”),其语法功能灵活,可作主语、谓语、宾语或修饰成分。

修辞上,成语集中体现了汉语的凝练之美:

- 比喻:“如鱼得水”形容处境顺遂,“雪中送炭”喻指及时相助。

- 对仗:“山清水秀”“天高地厚”通过平仄与词性对应增强韵律感。

- 夸张:“怒发冲冠”“一日千里”以极致表达强化效果。

卷益成语的实用价值

掌握成语不仅能提升语言表现力,更对思维训练大有裨益:

增强表达精准度

“事半功倍”比“效率高”更具画面感;“未雨绸缪”比“提前准备”多一层预见性,在公文写作中,“因地制宜”“统筹兼顾”等成语可让表述更权威。

培养逻辑思维

许多成语本身就是逻辑范本。“唇亡齿寒”揭示事物关联性,“亡羊补牢”体现纠错机制,理解这些结构,有助于构建系统性思考方式。

传承文化基因

“精卫填海”反映坚韧精神,“孔融让梨”彰显礼让美德,通过成语接触历史人物、文学典故,是文化认同的重要途径。

常见成语误用与辨析

即便母语者也可能误用成语,典型案例如下:

-

望文生义

“七月流火”常被误认为形容天气炎热,实则出自《诗经》,指夏去秋来、火星西降的天象变化。 -

混淆近义

“不以为然”与“不以为意”仅一字之差,前者表示反对,后者指不放在心上。 -

语境不当

“美轮美奂”专指建筑华丽,误用于形容风景或艺术品即属搭配错误。

建议通过《汉语成语大词典》等工具书核查,结合例句体会细微差别。

卷益成语的科学方法

高效积累成语需方法论支撑:

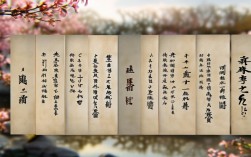

主题分类记忆

将成语按主题归类,如:

- 励志类:百折不挠、锲而不舍

- 谋略类:声东击西、围魏救赵

- 自然类:风驰电掣、雷霆万钧

这种网状记忆比零散背诵更牢固。

溯源学习法

了解成语出处可深化理解,比如知道“塞翁失马”出自《淮南子》,便能体会其“祸福相倚”的辩证思想。

场景化应用

在写作中主动使用新学成语,例如描述团队合作时,可选用“群策群力”“众志成城”,比简单说“团结”更生动。

成语在现代语境的新生

随着时代发展,部分成语衍生出新义或用法:

-

旧词新解

“东山再起”原指隐士复出,现多用于商业领域的重新崛起;“水落石出”从自然现象引申为真相大白。 -

网络化改造

年轻人创造“喜大普奔”(喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的缩写)等变体,体现语言活力。

但创新需谨慎,避免破坏成语本义,如“度日如年”被戏改为“度假如年”,虽有趣却可能造成混淆。

成语学习的高阶境界

真正掌握成语不仅在于记忆数量,更需做到:

- 精准调用:根据场合选择最贴切的成语,而非堆砌辞藻。

- 文化解码:透过成语理解古人的价值观与世界观,如“和而不同”体现的包容智慧。

- 创造性转化:像鲁迅活用“拿来主义”那样,赋予传统表达时代内涵。

卷益成语是一场没有终点的修行,当我们在“筚路蓝缕”中感受先民拓荒的艰辛,在“虚怀若谷”里体会智者的谦逊,汉语不再只是交流工具,更成为精神栖居的家园。