成语待

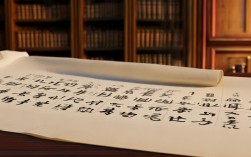

成语是汉语中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,具有结构稳定、意义凝练的特点,作为中华文化的瑰宝,成语承载着丰富的历史典故、哲学思想和语言智慧,掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能让人更深入地理解传统文化。

成语的起源与发展

成语大多来源于古代典籍、历史故事、民间传说或文人创作,守株待兔”出自《韩非子》,讲述一个农夫因偶然捡到撞死的兔子而放弃耕作,最终一无所获的故事,比喻不主动努力而寄希望于侥幸,再如“卧薪尝胆”源自越王勾践的故事,形容刻苦自励、发愤图强。

成语的形成经历了漫长的演变过程,早期的成语多与神话、寓言相关,如“夸父逐日”“精卫填海”等;随着社会的发展,成语的来源更加多元,既有文人墨客的诗词歌赋,也有百姓口耳相传的俗语。

成语的结构特点

成语通常由四个字组成,结构严谨,不可随意更改,画蛇添足”不能写成“画蛇添脚”,“亡羊补牢”也不能替换为“丢羊修栏”,这种固定性使成语在表达上更加精准。

从语法角度看,成语的构成方式多样,常见的有:

- 主谓结构:如“叶公好龙”“愚公移山”

- 动宾结构:如“刻舟求剑”“望梅止渴”

- 并列结构:如“风花雪月”“喜怒哀乐”

- 偏正结构:如“世外桃源”“空中楼阁”

成语的文化内涵

成语不仅是语言工具,更是文化载体,许多成语蕴含着深刻的哲理或道德观念,饮水思源”提醒人们不忘根本,“见贤思齐”鼓励向优秀者学习,“塞翁失马”则体现祸福相依的辩证思想。

成语还反映了古代社会的价值观和生活方式。“举案齐眉”形容夫妻相敬如宾,体现了传统家庭伦理;“程门立雪”讲述杨时冒雪等候老师程颐的故事,彰显尊师重道的精神。

成语的正确使用

使用成语时需注意以下几点:

- 理解本义与引申义:有些成语的本义与今义差别较大,如“空穴来风”原指事出有因,现多误用为无根据的传闻。

- 避免望文生义:“七月流火”并非形容天气炎热,而是指夏去秋来、天气转凉。

- 注意感情色彩:“趋之若鹜”带有贬义,不可用于褒扬;“殚精竭虑”则是褒义词。

- 符合语境:在正式场合慎用口语化成语,如“乱七八糟”;在文学创作中可灵活运用,增强表现力。

成语的学习方法

- 结合典故学习:了解成语背后的故事能加深记忆,比如知道“四面楚歌”与项羽兵败垓下的历史,就不会误用为“四面受敌”。

- 分类记忆:按主题归类,如描写自然景观的“青山绿水”“风和日丽”,形容人物品质的“光明磊落”“刚正不阿”。

- 实践运用:在写作、对话中尝试使用成语,但需确保准确,例如用“釜底抽薪”比喻从根本上解决问题,而非简单描述灭火。

- 工具辅助:查阅《成语词典》或使用成语APP,关注成语的出处、例句及近义辨析。

成语的现代价值

在快节奏的现代社会中,成语依然具有不可替代的作用。

- 提升语言效率:用简练的成语替代冗长的解释,如“事半功倍”比“花较少力气取得较大成果”更简洁有力。

- 增强表达效果:在演讲、文案中加入适当成语,能使内容更生动,比如描述团队合作,用“众志成城”比“团结一致”更具感染力。

- 传承文化基因:成语是连接古今的纽带,通过“精忠报国”理解岳飞精神,从“孔融让梨”学习谦让美德,这些文化精髓值得代代相传。

随着网络语言的发展,一些新生成语如“喜大普奔”“人艰不拆”出现,虽未被传统词典收录,但反映了语言的活力,对待这类现象,既要以开放心态接纳创新,也要维护成语的规范性。

成语是汉语的精华,也是民族智慧的结晶,正确理解和使用成语,不仅能丰富个人表达,更能感受中华文化的博大精深,无论是日常交流还是文学创作,恰当运用成语都能让语言更具魅力。