情感四字成语的文化魅力与生活智慧

四字成语是汉语的精华,承载着丰富的情感内涵与文化底蕴,它们言简意赅,却能精准表达喜怒哀乐、爱恨情仇,成为人们日常交流与文学创作的重要工具,情感类四字成语尤其具有感染力,既能描绘细腻的心理活动,也能传递深刻的人生哲理。

情感成语的分类与特点

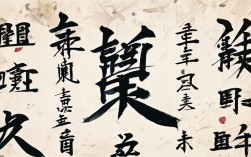

情感四字成语大致可分为以下几类:

喜悦之情

如“欢天喜地”“喜出望外”“心花怒放”,这类成语多用于表达快乐、兴奋的情绪,语言生动活泼,常带有夸张的修辞效果。“喜极而泣”不仅形容极度高兴,还隐含情感达到极致时的自然流露。

悲伤之情

“痛不欲生”“肝肠寸断”“黯然神伤”等成语,刻画了深切的悲痛与失落,这类成语往往借助身体器官或自然意象增强表现力,如“撕心裂肺”以具象化的方式传递难以承受的痛苦。

愤怒之情

“怒发冲冠”“勃然大怒”“咬牙切齿”等成语,通过强烈的动作或神态描写愤怒情绪。“火冒三丈”以“火”喻怒,形象地展现了情绪的爆发性。

爱恋之情

“一见钟情”“情深似海”“朝思暮想”等成语,多用于形容爱情或深厚的情感依恋,这类成语常借助自然景物比喻情感,如“如胶似漆”形容亲密无间的关系。

恐惧之情

“胆战心惊”“毛骨悚然”“闻风丧胆”等成语,生动刻画了恐惧心理。“魂飞魄散”以魂魄离体夸张地表现极度惊恐的状态。

情感成语的文化渊源

许多情感成语源自历史典故或文学经典,承载着深厚的文化记忆。

- “望穿秋水”:出自《西厢记》,形容思念至极,连秋水都望穿,体现古人以自然景物寄托情感的智慧。

- “怒发冲冠”:典出《史记·廉颇蔺相如列传》,蔺相如面对秦王时的愤怒神态,成为后世形容盛怒的经典表达。

- “乐不思蜀”:源自三国时期刘禅的故事,讽刺沉溺享乐而忘本的心态,兼具情感与警示意义。

这些成语不仅是语言符号,更是历史与文化的缩影,通过它们可以窥见古人的情感世界与价值观念。

情感成语的现代应用

在当代社会,情感成语依然活跃于口语、文学、影视甚至网络用语中。

- 日常交流:人们用“喜极而泣”形容奥运冠军的激动,用“心急如焚”表达对突发事件的焦虑。

- 广告文案:品牌常借助“心旷神怡”“赏心悦目”等成语传递愉悦体验,增强感染力。

- 影视台词:古装剧中“恨之入骨”“柔情似水”等成语的使用,能迅速塑造人物性格与剧情冲突。

值得注意的是,网络时代催生了成语的新玩法,如“累觉不爱”(疲惫到感觉不会再爱)等仿成语表达,虽非传统形式,却反映了语言的生命力。

学习情感成语的方法

- 结合语境记忆:通过例句或故事理解成语,悲欢离合”常出现在描述人生际遇的文本中。

- 辨析近义差异:如“怒不可遏”与“大发雷霆”均表愤怒,但前者强调抑制不住,后者侧重爆发状态。

- 关注情感色彩:某些成语带有褒贬倾向,沾沾自喜”含贬义,而“扬眉吐气”为褒义。

情感成语的误用与规避

使用情感成语时需避免以下问题:

- 望文生义:如“万人空巷”指热闹非凡,而非街道空无一人。

- 情感错位:用“义愤填膺”形容个人琐事的愤怒,显得不合分寸。

- 古今异义:“呆若木鸡”原指镇定境界,现多误用作形容迟钝。

语言是情感的载体,成语则是其中的璀璨明珠,掌握情感四字成语,不仅能提升表达精度,还能在快节奏的现代生活中,寻得一份凝练而深沉的文化慰藉。