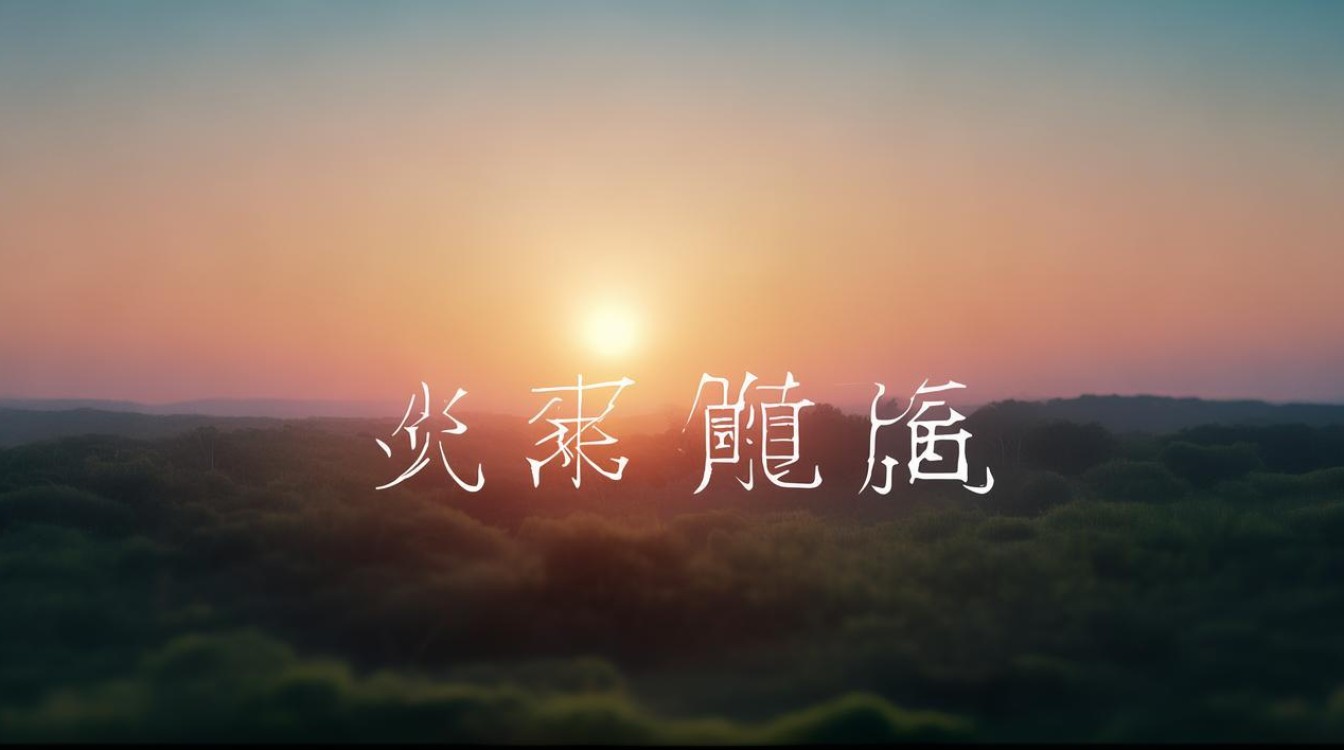

夕阳西下,暮色渐沉,天边一抹残红勾勒出时光流逝的怅惘,这画面在汉语中凝练为成语“夕阳西下”,四个字承载着千年文人墨客对光阴易逝的感慨,当我们驻足品味这个成语,会发现它不仅是自然现象的描摹,更蕴含着深刻的文化密码。

成语溯源:从自然现象到文学意象

“夕阳西下”最早可追溯至《诗经·王风·君子于役》中“日之夕矣,羊牛下来”的农耕生活记录,至唐代,王维在《使至塞上》写下“大漠孤烟直,长河落日圆”,将落日与苍茫意境结合,而真正使“夕阳西下”成为固定表达的,是马致远《天净沙·秋思》中“夕阳西下,断肠人在天涯”的千古绝唱——落日余晖与游子愁思在此完成美学定格。

语义解析:三重意蕴的交织

- 时间隐喻:成语直指黄昏时分,引申为事物衰退阶段,苏轼“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”正是这种哲思的体现。

- 情感载体:在李白“浮云游子意,落日故人情”中,夕阳成为离愁别绪的象征,心理学研究显示,暖色调的落日景象易触发人类对时光流逝的敏感情绪。

- 美学符号:宋代郭熙《林泉高致》提出“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”,唯独夕阳跨越四季,成为永恒的艺术母题。

文化比较:东西方落日审美差异

日本俳句大师松尾芭蕉笔下的“古池や蛙飛び込む水の音”,以落日衬托寂寥,与中国诗词异曲同工,而西方艺术中,透纳的油画《战斗的泰梅莱尔号》将落日表现为壮丽的史诗场景,这种差异源于农耕文明与海洋文明对自然的不同理解:东方注重天人感应,西方强调人定胜天。

现代演绎:成语的当代生命力

在科幻作家刘慈欣《三体》中,“夕阳西下”被赋予新解:当太阳系二维化时,落日成为文明最后的剪影,影视领域,王家卫电影《东邪西毒》用不断出现的黄昏镜头,诠释现代人的孤独困境,这些创作证明,古老成语完全能承载当代精神。

使用指南:语境与修辞技巧

- 文学创作:适合渲染怀旧氛围,如描写老城区改造时可写“推土机的轰鸣中,老街的砖瓦正经历着文化意义上的夕阳西下”。

- 商业文案:慎用消极含义,可转化思维:“传统行业的夕阳西下处,恰是数字化转型的黎明”。

- 日常交流:建议搭配具体意象,避免抽象化,看着孩子们奔向校车的背影,突然懂了什么叫夕阳西下般的怅然”。

站在语言学角度观察,“夕阳西下”的传播史恰似其描述的场景:从具象到抽象,从物理现象升华为精神符号,每次使用这个成语,都是在参与一场跨越千年的文化对话,当我们在高楼林立的城市中偶然瞥见天际线的落日,脱口而出的仍是那四个字——这便是汉语言最动人的生命力。