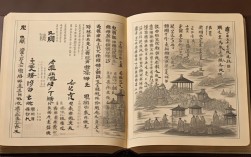

西湖作为中国十大名胜之一,不仅是自然与人文的完美融合,更是汉语成语的灵感源泉,千百年来,文人墨客在此留下无数典故,衍生出许多耳熟能详的成语,这些语言瑰宝既承载着历史记忆,也折射出中国人特有的审美哲学。

山水意境类成语

-

湖光山色

出自南宋吴自牧《梦粱录》,形容西湖"四时景色,湖光山色,如泼墨丹青",这个成语精准捕捉了西湖水天相映的视觉特征,明代张岱在《西湖梦寻》中更以"晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖"深化其意境。 -

烟波浩渺

源自苏轼《夜泛西湖》"菰蒲无边水茫茫",描绘雾霭中辽阔的水面景象,柳永《望海潮》"重湖叠巘清嘉"与之异曲同工,共同构成对西湖水域的空间想象。 -

水木清华

脱胎于晋代谢混《游西池》"景昃鸣禽集,水木湛清华",后特指西湖孤山一带的景观,清代"西湖十八景"中"梅林归鹤"的意境与此高度契合。

历史典故类成语

-

梅妻鹤子

典出北宋隐士林逋,其在孤山植梅养鹤,留下"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏"的千古绝唱,这个成语成为文人雅士精神追求的象征,明代高濂《四时幽赏录》称其"得湖山真趣"。 -

断桥残雪

作为西湖十景之首,其名始见于唐代张祜诗作,元代《西湖竹枝词》记载"断桥荒藓合"的景象,后演变为形容沧桑之美的固定表达,与"雷峰夕照"共同构成时空交织的意象群。 -

画舫笙歌

记载于周密《武林旧事》,描述南宋西湖游船盛况,陆游"小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花"的市井风情,与此共同构成"人间天堂"的双重注脚。

文学修辞类成语

-

淡妆浓抹

苏轼《饮湖上初晴后雨》首创此喻,将西湖比作西施,"淡妆浓抹总相宜"成为审美范式的经典表达,清代袁枚评价:"一语道尽西湖性情,后人再难措手。" -

柳浪闻莺

源自南宋宫廷画家马远的西湖册页题词,后固定为听觉通感的修辞范例,田汝成《西湖游览志》记载,此景实为"柳阴深密处莺声百啭",体现汉语"以景喻声"的独特表现力。 -

三潭印月

作为空间美学的经典案例,这个成语包含"月光—潭影—人心"三重映射关系,李流芳《西湖卧游图题跋》指出其"虽由人作,宛自天开"的造境智慧。

文化隐喻类成语

-

藕断丝连

取材于西湖荷田特性,唐代孟郊《去妇》首次将其情感化,白居易"绕郭荷花三十里"的描写,为这个成语提供了物质基础,最终升华为中国式情感表达的经典符号。 -

龙井问茶

由乾隆御赐龙井十八棵茶树典故演化而来,《杭俗遗风》记载其"色翠、香郁、味醇、形美"四绝特性,这个成语现已成为中国传统茶道的代称。 -

南屏晚钟

佛教文化催生的特殊意象,张岱记载净慈寺钟声"穿云裂石",在汉语体系中,"钟声"与"暮色"的组合构成独特的时空感知方式,影响至今。

从语言发展角度看,西湖成语呈现三个鲜明特征:一是自然景观的人格化倾向,如"梅妻鹤子";二是历史记忆的意象化凝结,如"断桥残雪";三是审美体验的符号化转换,如"淡妆浓抹",这些成语至今仍活跃在现代汉语中,印证了陈从周教授"西湖是活的古典文学教科书"的论断。

站在语言学角度观察,西湖成语系统实际上构建了一套完整的文化编码:以"湖"为镜,映照天光云影;以"堤"为笔,书写岁月斑驳;以"塔"为轴,旋转时空维度,当游客漫步苏堤时,脚下踩着的不仅是六桥烟柳,更是层层叠叠的语言化石,每个成语都是先人留给我们的文化密码。