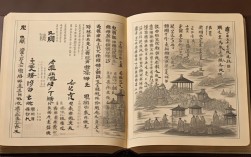

初见的成语

成语是汉语中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,大多由四个字组成,承载着丰富的文化内涵和历史故事,初次接触成语的人,往往会被其简洁有力的表达方式所吸引,成语不仅是语言的精华,更是中华文化的瑰宝。

成语的起源与发展

成语的起源可以追溯到古代典籍、历史事件、民间传说等,许多成语出自《诗经》《论语》《史记》等经典文献,如“一日三秋”出自《诗经·王风·采葛》,“卧薪尝胆”则源于《史记·越王勾践世家》。

在漫长的历史演变中,成语逐渐固定下来,成为人们日常交流的重要组成部分,它们不仅丰富了汉语的表达方式,还传递了古人的智慧和经验。“亡羊补牢”告诫人们要及时补救错误,“画蛇添足”则提醒人们做事要适可而止。

成语的结构与特点

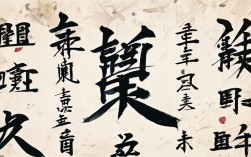

成语通常由四个字组成,结构严谨,意义凝练,从语法结构来看,成语可以分为以下几种类型:

- 主谓结构:如“叶公好龙”“愚公移山”,前两字是主语,后两字是谓语。

- 动宾结构:如“守株待兔”“望梅止渴”,前两字是动词,后两字是宾语。

- 并列结构:如“风和日丽”“山清水秀”,前后两部分意义相近或相关。

- 偏正结构:如“杯弓蛇影”“狐假虎威”,前两字修饰后两字。

成语的特点在于其固定性和整体性,不能随意更改字词顺序或替换成分。“胸有成竹”不能写成“胸有竹成”,“画龙点睛”也不能改成“画睛点龙”。

成语的文化内涵

成语不仅是语言的表达方式,更是中华文化的缩影,许多成语蕴含着深刻的哲理或历史典故,如:

- “塞翁失马”:出自《淮南子》,比喻坏事可能变成好事,体现了古人的辩证思维。

- “破釜沉舟”:源于项羽的故事,形容下定决心,不留退路。

- “刻舟求剑”:出自《吕氏春秋》,讽刺那些拘泥于形式、不懂变通的人。

这些成语不仅让语言更加生动,也让人们在日常交流中潜移默化地接受传统文化的熏陶。

成语的现代应用

在现代社会,成语仍然广泛应用于写作、演讲、广告等领域,恰当的成语运用可以使表达更加精炼有力,增强说服力和感染力。

- 写作:在议论文中使用成语,如“一针见血”“鞭辟入里”,可以使论点更加鲜明。

- 演讲:引用成语如“众志成城”“同舟共济”,能增强演讲的号召力。

- 广告:成语的巧妙改编,如“默默无‘蚊’”(蚊香广告),既有趣又易于记忆。

使用成语时也需注意准确性,避免误用或滥用。“差强人意”原指勉强让人满意,却被许多人误解为“不尽如人意”,导致语义混淆。

如何学习成语

对于初次接触成语的人来说,掌握成语需要一定的方法和技巧:

- 理解字面意思:先拆解成语的字义,再结合整体含义。“望洋兴叹”中的“望洋”并非看海洋,而是抬头仰望的样子。

- 了解典故:许多成语都有历史故事,查阅其来源有助于加深记忆,负荆请罪”出自廉颇和蔺相如的故事。

- 多读多用:通过阅读经典文学作品或现代文章,观察成语的运用场景,并在写作和口语中尝试使用。

- 分类记忆:按主题分类学习,如励志类(“锲而不舍”)、警示类(“玩火自焚”)、哲理类(“水到渠成”)等。

成语的误用与纠正

由于成语的固定性,误用现象时有发生,常见的错误包括:

- 望文生义:如“万人空巷”指街上人很多,却被误解为“街上没人”。

- 混淆近义成语:如“不以为然”和“不以为意”,前者表示不赞同,后者指不放在心上。

- 随意改编:如“十全十美”被改成“十全九美”,虽然有趣,但不符合规范用法。

为避免误用,建议查阅权威词典或成语辞典,确保理解准确。

成语的趣味性

成语不仅是严肃的语言工具,也可以变得生动有趣,许多成语谜语、成语接龙游戏深受人们喜爱。

- 谜语:“最快的阅读——一目十行”“最贵的字——一字千金”。

- 接龙:“胸有成竹→竹报平安→安步当车→车水马龙……”

这些游戏既能锻炼思维,又能增加对成语的记忆和理解。

成语是中华文化的精华,初次接触它们时,或许会觉得复杂难懂,但随着学习的深入,会发现其中蕴含的智慧和美感,掌握成语,不仅能提升语言表达能力,还能更好地理解传统文化的精髓。